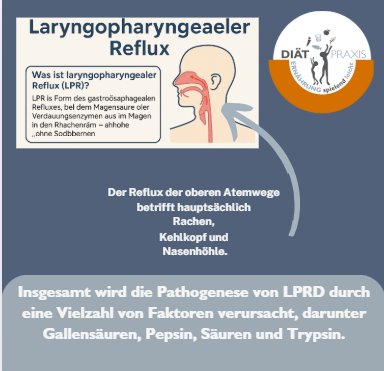

Laryngopharyngealer Reflux oder auch Laryngopharyngeale Refluxkrankheit – dafür steht die Abkürzung LPRD

LPRD beschreibt das Zurückfließen von Mageninhalten (z. B. Säure, Pepsin, Gallensäuren) bis in den Kehlkopf (Larynx) und Rachen (Pharynx), was dort zu Entzündungen, Reizungen oder chronischen Beschwerden führen kann – ganz ohne typische Sodbrennen-Symptome, wie man sie von der gastroösophagealen Refluxkrankheit (GERD) kennt.

Typische Symptome von LPRD:

- Chronischer Husten

- Räusperzwang

- Heiserkeit

- Kloßgefühl im Hals

- Reizhusten besonders nachts oder morgens

- Häufiges Schlucken

LPRD entsteht durch den Rückfluss von Magensaftbestandteilen wie Salzsäure, Pepsin, Gallensäuren und Trypsin, die jeweils unterschiedliche schädliche Wirkmechanismen auf die Rachenschleimhaut haben:

- Salzsäure: Hauptursache für Refluxsymptome. Sie schädigt das Kehlkopfepithel und reduziert die Schutzmechanismen (z. B. CA III, E-Cadherin), was zu Entzündungen führt. Die Rachenschleimhaut ist empfindlicher als die Speiseröhre.

- Pepsin: Wird bei Rückfluss im Rachen nachgewiesen und verursacht Zellschäden und Entzündungen, besonders in saurem Milieu. Es beeinträchtigt Schutzmechanismen (z. B. E-Cadherin) und kann chronische Erkrankungen wie Stimmbandpolypen oder Tumore verursachen.

- Gallensäuren: Werden durch Salzsäure zytotoxischer. Sie fördern Narbenbildung und Trachealstenose durch Prozesse wie EMT und beeinflussen Entzündungs- und Tumorentstehung negativ.

- Trypsin: Aktiviert bestimmte Rezeptoren (PAR-2), was zur Störung der Barrierefunktion der Rachenschleimhaut und zur LES-Dysfunktion beiträgt – einem Schlüsselfaktor bei LPRD.

Die Kombination mehrerer Refluxsubstanzen, insbesondere bei gemischtem Reflux, führt zu stärkeren Symptomen (z. B. Husten) als bei nicht-saurem Reflux allein.

Therapieempfehlung: Verhaltens- und Ernährungsanpassung

Neben Medikamenten zeigt sich eine Lebensstiländerung als besonders wirksam:

- Keine Mahlzeiten 2–3 Stunden vor dem Schlafen

- Aufrechte Haltung nach dem Essen

- Locker sitzende Kleidung tragen

- Kaugummi kauen (regt Speichelfluss an)

- Rauchen aufgeben, Blutdruck kontrollieren

- Langsames Essen, keine Gespräche beim Essen

- Vermeidung bestimmter Medikamente und fettreicher Speisen

Das ist toll:

Patienten, die sowohl Medikamente als auch Ernährungs- und Verhaltensanpassungen umsetzten, erzielten schnellere und deutlichere Verbesserungen als jene mit medikamentöser Therapie allein.